Somos un equipo de arqueólogos que estudiamos juntos los modos de vida de las sociedades que vivieron hace mucho tiempo en donde nosotros vivimos en la actualidad en Córdoba, Argentina, en Sudamérica. Somos Andrés, María Clara y David. Andrés es el director del equipo, y estudió arqueología en la universidad, y desde que era niño le interesaron las sociedades indígenas. Maria Clara y David son más jóvenes. David era músico de una orquesta, pero le gustó más estudiar arqueología. Maria Clara estudió antes antropología y ahora es arqueóloga. A todos nos gusta que con la arqueología podamos conocer el pasado de esas sociedades, aprender de ellas y así respetarlas más.

Aquí les contaremos qué sabemos sobre las sociedades del pasado de Córdoba, quienes llegaron aquí hace miles de años y fueron cambiando sus formas de vida a lo largo del tiempo. Al inicio eran pocos viviendo solo de lo que cazaban y juntando semillas de la naturaleza pero a medida que pasaba el tiempo cada vez hubo más gente y comenzaron a vivir en casas en pequeñas aldeas y tener cultivos, aunque nunca dejaron de cazar ni de recolectar. Es muy importante conocer qué pasó, preguntarnos por qué estas sociedades cambiaron algunas de sus costumbres y otras no. No sabemos bien por qué esto fue de este modo y es interesante saberlo. Como conocían muy bien el ambiente, de ello podemos aprender cómo relacionarnos hoy con él sin dañarlo y mejorar nuestro propio modo de vida. Maria Clara, David y yo acordamos que es muy emocionante cuando en el campo descubrimos los restos que dejaron estas sociedades, y luego poder rescatarlos para su estudio y después contar a los demás lo que sabemos o mostrarlo en museos.

Saludos,

Andrés, María Clara and David

En Sudamérica habitaron desde hace muchos siglos sociedades indígenas. En la parte sur, en la región del centro de Argentina, en las Sierras de Córdoba, vivieron antiguamente varias de esas sociedades. Es una región de montañas bajas y de grandes planicies. El invierno no es muy frío, y el verano algo caluroso, que es cuando llueve. Es un ambiente seco conocido como Chaco. Antes había bosques de árboles parecidos al mezquite del SO de USA, que aquí es llamado algarrobo. Estos árboles dan frutos comestibles, que eran un alimento importante para la gente en sus vidas diarias. También había ciervos y un animal típico de Sudamérica, el guanaco.

Alrededor de 11.000 años atrás desde el Norte llegaron a la zona las primeras familias, cazando grandes animales que hoy no existen más, principalmente gliptodontes, y algunos otros como los guanacos. Para ello usaban lanzas con puntas de piedra.

Hacía mucho frío y con el tiempo, el clima mejoró, y esos grandes animales no se ajustaron al calor y se extinguieron. Por eso la gente creó nuevas armas para cazar otros animales. Muchas familias vivían en grandes cuevas, donde cocinaban, dormían, y hacían artefactos, como agujas de hueso para coser cueros y bolsas, y ropa. También allí fabricaban las armas y usaban piedras alisadas para moler semillas y hacer harina. También trituraban minerales de colores rojo, amarillo y negro para fabricar pinturas, que usaban para pintar figuras sobre las rocas. No conocían la cerámica, pero hacían cestas y redes de vegetales. No sabemos si los hombres eran quienes cazaban y las mujeres hacían tareas cerca de las cuevas, como recolectar frutos, trabajar cueros o hacer cestas. Probablemente tanto hombres como mujeres cocinaban y criaban a los niños, como es habitual en otros lados con el mismo modo de vida. Muchas veces enterraban sus seres más queridos los dentro de las cuevas.

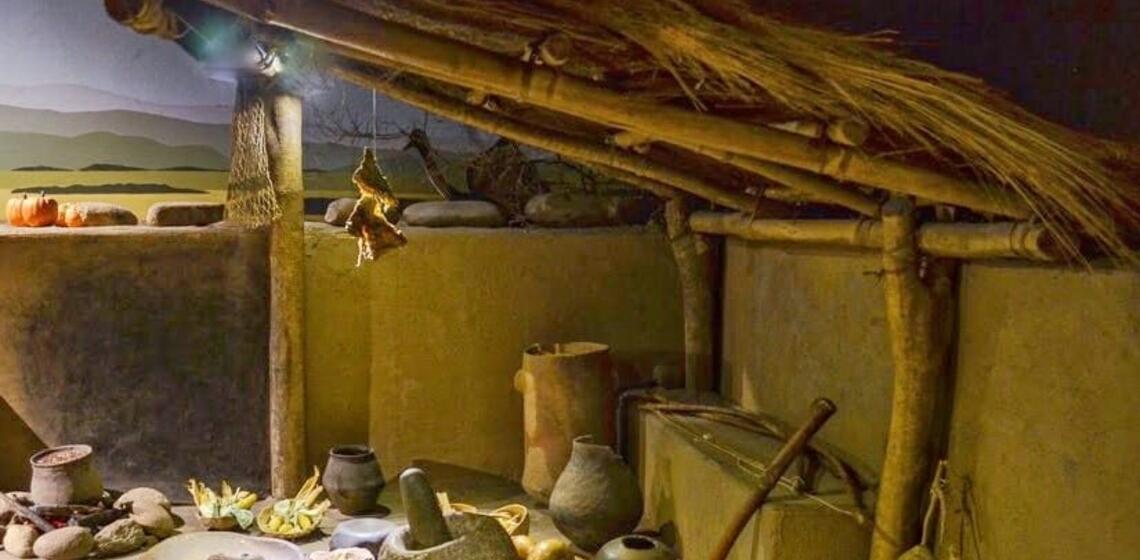

Esta forma de vida duro mucho tiempo, pero hace unos 2000 años incorporaron la fabricación de cerámica y los conocimientos para cultivar. Con cerámica hacían vasijas y ollas donde cocinaban sus alimentos cultivados: maíz, porotos y zapallo. Para hacer algunas vasijas usaban canastas y las cubrían con arcilla. Una vez cocinada la cerámica, la cesta se quemaba y quedaba su marca, que formaba un hermoso dibujo. De cerámica hacían también figurillas que representaban a personas, tanto hombres como mujeres. Cultivar granos y hacer cerámica significó un cambio muy importante en su vida, ya que mejoraron su alimentación. Para poder cuidar sus campos de cultivo construyeron aldeas de casas muy amplias con techo de madera y paja, que cavaban en la tierra, que se llaman casas-pozo. Cerca de allí cavaban pequeños pozos en la tierra donde guardaban las cosechas para tener comida todo el año.

No conocemos nada de sus creencias religiosas y rituales. Al inicio del verano hacían grandes reuniones con gente de diferentes lugares con quienes se reunían a festejar, y hacían mucha comida y bebidas especialmente para esas reuniones.

En el año 1573 llegaron los españoles y, como en el resto de América, dominaron a las comunidades. Mucha gente murió, les quitaron sus tierras y tuvieron que hacer trabajos para los conquistadores, por lo perdieron su modo de vida tradicional. Hoy algunos de sus descendientes están reconociendo sus raíces indígenas, llamándose como antiguamente: Comechingones [se pronuncia co como en “coconut”, me como en Ma en “Mary”, chin como “chin” y gón como “gone”: co-ma-chin-gone].

Los arqueólogos no trabajamos solos. En algunos pueblos de Córdoba, los ciudadanos se preocupan por los restos indígenas y son verdaderos guardianes de los materiales arqueológicos, que son considerados patrimonio. Con ellos forman colecciones de elementos cerámicos, de piedra y de huesos, que se pueden ver en los museos locales. Los materiales arqueológicos que los coleccionistas rescatan provienen de:

- Grandes obras constructivas que desentierran los restos arqueológicos.

- Rescates realizados por los coleccionistas en expediciones por las sierras y bosques

- Por donaciones de vecinos que los encuentran en sus jardines.

Muchos de estos materiales quedan expuestos en la superficie del suelo por la acción de la lluvia, y si no se rescatan a tiempo corren el riesgo de perderse.

Los coleccionistas conocen las investigaciones de la arqueología científica, pero además elaboran sus propias interpretaciones sobre el patrimonio arqueológico. No siempre coinciden, pero contribuyen a lo que piensan los arqueólogos. Por ejemplo, un elemento característico de los grupos indígenas de la zona son estatuillas de cerámica de hombres y mujeres, a veces de niños. Tienen cuerpo, piernas y cabeza, pero no brazos, y miden unos 4 pulgadas de alto. Poseen mucho detalle en el rostro, y tienen polleras, camisas y gorros, y también adornos como collares, tatuajes y peinados con trenzas y vinchas. Los arqueólogos piensan que cada estatuilla correspondía a distintas personas, posiblemente muertas, y que hacerlas era una forma de recordarlas.

Dialogando con algunos coleccionistas nos dijeron que las estatuillas para ellos son amuletos usados en rituales y que hoy dan suerte o pueden asustar a las personas. Daniel, un coleccionista, dice que una estatuilla que encontró es muy especial. Caminando en el bosque un día de mucho calor, Daniel, creía que algo importante iba a suceder, y quedó emocionado cuando encontró la cabeza de una extraña estatuilla, con algo de animal y algo de persona. Se arrodilló, la levantó y de la alegría se le aceleró el corazón porque en ese instante sintió que era un objeto mágico. Daniel llevó la estatuilla a su casa, aunque estaba asustado. Durante la noche sentía ruidos y pensó en deshacerse de ella. Pero un día le pidió: “tráeme suerte en la lotería o te devuelvo al bosque”, y ese mismo día ganó. Desde entonces no se asustó más y le siguió dando suerte. Sin embargo, Daniel sabe que la estatuilla es patrimonio y hoy está en el Museo de su ciudad. Ahora toda la gente la puede conocer, y la municipalidad la tomó como su escudo y es parte de la identidad de todos los ciudadanos.

Los hombres y mujeres de esta sociedad conocían muy bien el ambiente donde vivían. Sabían con precisión dónde se encontraban los mejores lugares para cazar y las costumbres de los animales. También sabían dónde encontrar las mejores piedras para hacer sus armas y buenas arcillas para hacer sus vasijas. Fundamentalmente conocían muy bien el paisaje, el clima y otros fenómenos naturales. Sabían que en el Chaco, en el verano, a veces llueve en un lugar y a corta distancia no. Otras veces cae granizo en una zona pero no en todo el campo. Antes también eran muy comunes invasiones de grandes cantidades de langostas que se comían todos los cultivos. Para evitar todos estos problemas, y usando sus conocimientos del ambiente, sembraban el maíz en lugares separados unos de otros. Así, por ejemplo, si caía granizo en un lado en otro probablemente no; o las langostas se comían sólo una parte de sus cultivos.

También sabían dónde eran los mejores lugares del ambiente donde instalar sus aldeas: lo hacían un poco alejados de los ríos porque en el verano de pronto hay crecientes muy peligrosas. Y como es un paisaje con sierras, elegían lugares para construir sus casas a mitad de camino entre las planicies y las partes altas. De ese modo podían ir a las planicies a buscar frutos en el bosque o ir a cazar en las sierras y así volver en el mismo día a sus casas.

La construcción de las casas era muy particular. En vez de levantar paredes, hacían un gran pozo rectangular en la tierra y lo techaban con ramas y paja. Se las conoce con el nombre de “casas pozo”. Al estar hundidas en la tierra el techo llegaba hasta tocar el piso. Estas casas eran frescas en el verano y cálidas en invierno, y estaban protegidas del viento. Como sólo se veía el techo, las casas quedaban casi ocultas en el paisaje y desde lejos se las ubicaba por sus maizales o por el humo de los fogones. Dentro de estas casas vivían familias, que no sabemos si eran muy numerosas. Cuando llegaron los españoles se asombraron de su tamaño y contaban que entraban ocho caballos con sus jinetes dentro de ellas! Es posible entonces que hayan sido muchas las personas que vivían allí. En cada casa vivía la misma familia durante mucho tiempo. Siempre una casa se encontraba cerca de otra y formaban aldeas. Había aldeas de pocas casas y otras muy grandes de hasta 40 viviendas.

La vida de todos los días estaba alrededor y dentro de las casas pozos. Por los objetos de cerámica y piedra encontrados en excavaciones arqueológicas sabemos que en el interior molían el maíz y preparaban la comida. También se encontraron instrumentos de piedra, puntas de flecha y cuchillos de hueso. Debajo de los pisos enterraban a algunos de sus muertos, quizás los más queridos. Afuera de las casas estaban los lugares donde fabricaban objetos de piedra, de cuero y de hueso. Allí mismo también hacían cestas con plantas y fabricaban sus vasijas y ollas.

Para los grupos de las sierras de Córdoba siempre fueron importantes algunas plantas y animales del ambiente que usaban para comer. Por más que el tiempo pasó y sus modos de vida fueron cambiando, los guanacos y los frutos del algarrobo estuvieron entre sus alimentos preferidos. También cazaban algunos ciervos y juntaban huevos de suri, un ave parecida al avestruz que es característico de Sudamérica. Con la vida en aldeas además sumaron en sus comidas las plantas cultivadas, como el maíz, el zapallo y los porotos.

Las semillas y frutos recolectados en el bosque son muy dulces y se usaban para distintas cosas. Primero se las dejaban secar varios días y luego las trituraban para hacer harina en pequeños morteros y molinos de piedra. Con la harina de algarrobo y agua se hacía una torta dulce que se dejaba secar al sol. También molían los frutos frescos de distintos árboles y hacían unas pequeñas bolas con las manos que comían como golosinas. También con los frutos frescos preparaban un sirope cocinándolos en el fuego con agua. Con los frutos triturados en el verano se hacían bebidas. Se las mezclaba con agua y se hacía un refresco, pero si se la dejaba varios días en el agua se obtenía cerveza.

El inicio del verano, la época en que los frutos de algarrobo estaban maduros, era muy importante para todos los pueblos. Hombres, mujeres y niños de toda la aldea se reunían para trabajar juntos en la recolección de los frutos. En ese momento se realizaban grandes encuentros con gente de otras aldeas y festejaban tomando cerveza y refresco de algarroba. En la actualidad los descendientes de estos grupos están retomando estas costumbres y una vez al año se hace una fiesta popular por este motivo.

Con plantas cultivadas hacían distintas comidas, como guisos donde mezclaban maíz, zapallo y poroto, junto con carne a veces. Uno de ellos se hacía en la época en que el maíz estaba tierno y recién cosechado. Los granos de maíz se separaban del marlo y se mezclaban con pedazos de zapallo, y se cocinaban en agua durante muchas horas. Finalmente se formaba una sopa espesa, que se llama humita. Con maíz se prepara una cerveza, que es muy común en toda Sudamérica y se conoce como chicha. También preparaban una bebida dulce sin alcohol. Otra clase de guiso se hacía con maíz, zapallo, porotos y pequeños trozos de carne, que también se cocinaba durante muchas horas. A este plato se lo conoce como locro

Los estudios arqueológicos sugieren que las mujeres eran quienes preparaban las harinas en los morteros de piedra. No se sabe si hombres y mujeres cocinaban a la par. Sin embargo, los españoles cuentan que las bebidas las hacían juntos las mujeres y los hombres.

Muchas de estas comidas nativas se siguen haciendo actualmente en días especiales. Sobre todo el locro y la humita se cocinan en días festivos, especialmente el día de la independencia y el día del trabajo, cuando se reúnen las familias y amigos.

En las sierras de Córdoba hay muchas cuevas donde los indígenas pintaron las rocas con distintos dibujos. Pintaban figuras de animales, como guanacos, lagartijas, jaguares, búhos, zorros, suris, y cóndores. También dibujaban líneas, puntos y círculos. Los dibujos son de color blanco, negro, rojo y algunas amarillas. Las pinturas las fabricaban con minerales que molían hasta hacerlos polvo y luego los mezclaban con grasa de animales.

Muchas veces hacían a los guanacos corriendo en manadas, con sus crías, y de los suris solo dibujaban las huellas de sus pies. A veces pintaban personas, algunas con adornos de plumas sobre la cabeza y espalda, y armados con arco y flecha en sus manos, como si estuvieran listos para tirar. Otras veces dibujaban personas cubiertas con disfraces de plumas y pieles, con máscaras en la cabeza. Los arqueólogos creen que serían shamanes, que eran hombres o mujeres con poderes especiales y de curación de otras personas.

Una pintura única y muy interesante es la que muestra un encuentro entre españoles y grupos indígenas. Algunos indígenas tienen lanzas muy largas y otros están en grupos agarrados de las manos como enfrentando a los españoles. A los invasores españoles los pintaron con gran detalle, se pueden distinguir su ropa, sus armas y sus caballos.

Estas cuevas con pinturas eran lugares especiales. No se las ve a simple vista y suelen estar escondidas en el bosque y lejos de las casas. Posiblemente eran lugares de encuentro donde hacían rituales de acuerdo a sus creencias.